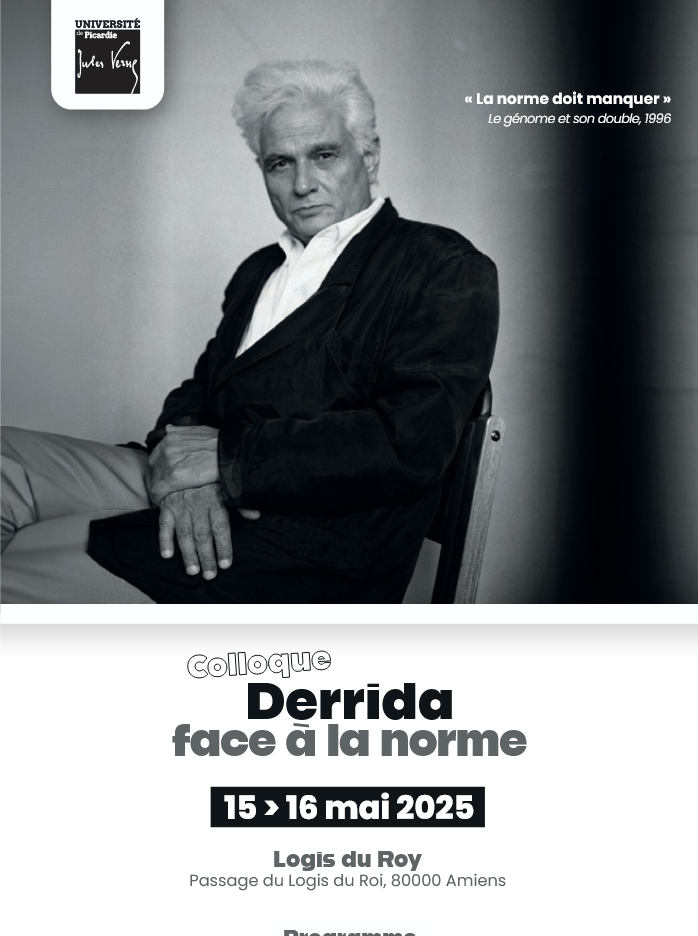

Le colloque “Derrida face à la norme” s’inscrit dans le cadre de la thématique technique de la norme, projet de recherche interdisciplinaire piloté par Emeric Nicolas, MCF HDR au CEPRISCA – UR UPJV 3911, en partenariat avec l’unité de recherche CERCLL – UR UPJV 4283. Cette série a été lancée pour étudier les auteurs classés …

Continue reading “[Colloque] Derrida face à la norme”

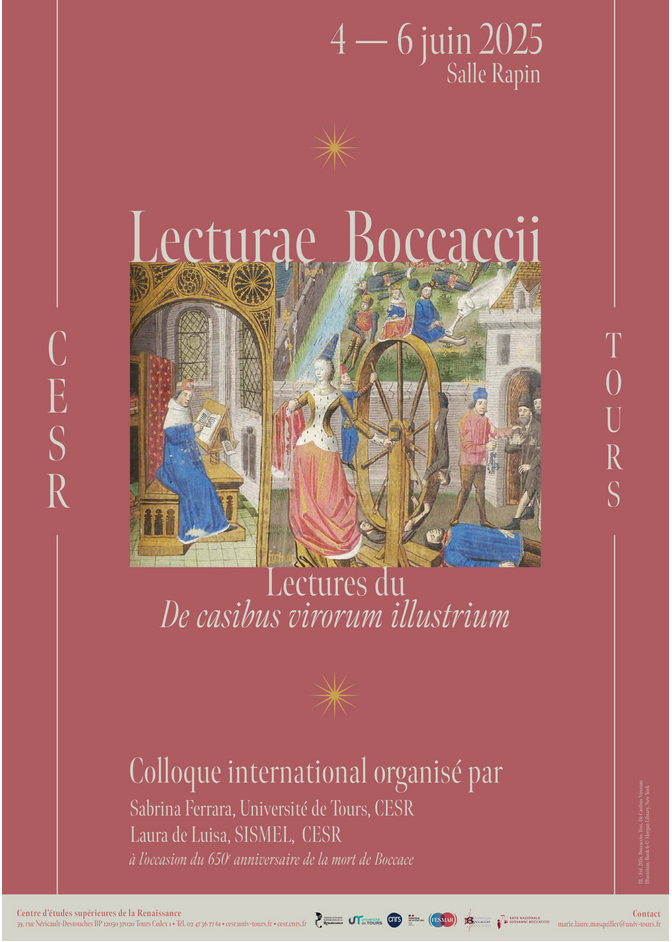

En 2023, le CESR a inauguré une nouvelle méthode de lecture herméneutique des oeuvres de Boccace : la Lectura Boccaccii avec un colloque consacré aux Esposizioni sopra la Comedia di Dante. Cette expérience se poursuit en proposant une deuxième Lectura Boccaccii, sur un ouvrage qui mérite une lecture systématique, à savoir le De casibus virorum …

Continue reading “[Colloque 4-6 juin 2025] Lecturae Boccaccii. Lectures du De casibus virorum illustrium”

Journée d’étude organisée par Marion Boudon-Machuel, INHA, Pascale Charron, CESR, et Elsa Gomez, Musée des Beaux-Arts de Tours Programme et Informations

Séminaire de l’axe de recherche organisé par Vladimir Agrigoroaei (CNRS-CESCM, Université de Poitiers), Élise Boillet (CNRS-CESR, Université de Tours), Stéphan Geonget (CESR, Université de Tours), Hélène Michon (CESR, Université de Tours) Informations et programme

Soirée proposée par la MSH Val de Loire dans le cadre du cycle de rencontres science-société “Et si nous parlions…“. Ces rencontres, au cœur du quartier des Deux-Lions à Tours, permettent d’instaurer un dialogue entre des chercheurs et le grand public autour de sujets de société d’actualité. Certains espaces sont-ils moins publics quand on est …

Continue reading “Et si nous parlions… Espace public : où sont les queers ?”

Vous êtes curieux et avez envie de mieux comprendre les mécanismes du vieillissement tout en participant activement à la recherche ? L’événement « Seniors pour la science » revient à Tours pour une seconde édition le jeudi 13 juin prochaine, pour une journée ouverte au grand public. C’est quoi “Seniors pour la science” ? Porté …

Continue reading “[Conférence-Ateliers participatifs] Les seniors pour la science 2025”

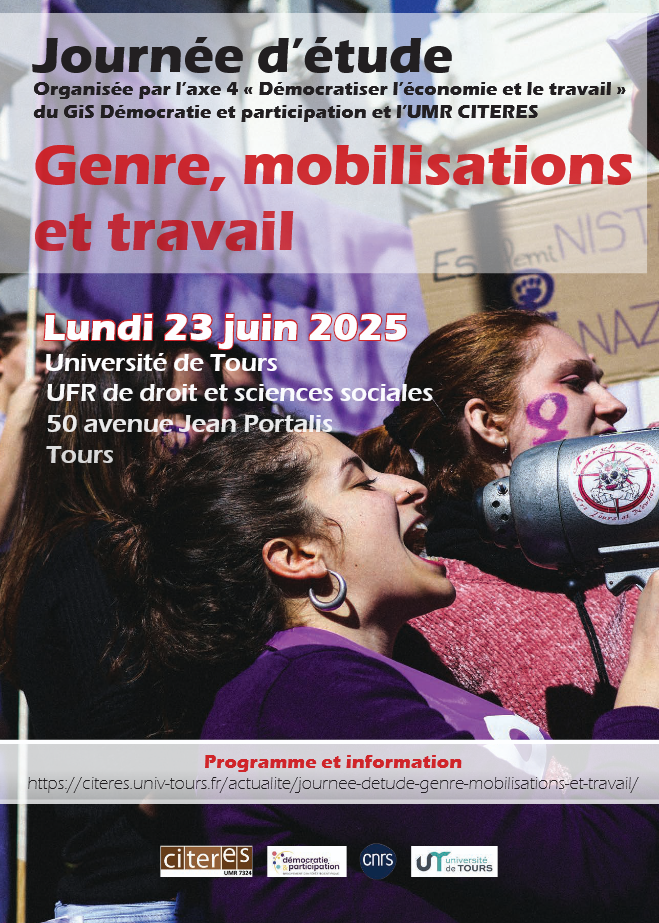

Journée organisée par CITERES, équipe CoST et le GiS Démocratie et participation : axe 4 « Démocratiser l’économie et le travail » Comité d’organisation : Viviane Albenga, Maria Ines Fernández-Alvarez, Ada Reichhart. Les “grèves des femmes” développées en Pologne et en Argentine entre fin 2016 et début 2017 se sont rapidement étendues à plus de …

Continue reading “[Journée d’étude] Genre, mobilisations et travail”

Ce colloque s’inscrit dans le cadre du projet de recherche « Queering the Exhibition – Queering the Archive », proposé par Frédéric Herbin, Andreas Maria Fohr (ENSA Bourges), Sandra Delacourt, Fred Morin (ESAD TALM-Tours), et Benoît Buquet (InTRu – EA 6301 – Université de Tours). Il bénéficie du soutien du Ministère de la Culture. Il …

Continue reading “[Colloque international] Queering the Archive – Queering the Exhibition, 13 et 14 mai”

Le projet “Science(fiction) politique / (Fanta)scienza politica” fait l’objet d’un partenariat entre le laboratoire InTRu et le département de culture, politique et société de l’Université de Turin, financé par un PHC Galilée (partenariat hubert-curien franco-italien) pour 2025-2026. Après un premier atelier préparatoire en novembre dernier, un second atelier de travail se tient à Tours le …

Continue reading “[Atelier] Science(fiction) politique : atelier et journée d’études”

Cette manifestation se développe selon trois axes : Objectif scientifique : Cette université d’été clôture le projet APR-IA MIGRATEXT et proposera de nouvelles pistes de travail sur la thématique du « chez-soi en migration ». Objectif de formation : Double format – recherche et pédagogie – avec des ateliers et tables-rondes ouverts aux doctorant.es et aux …

Continue reading “[Université d’été] Représentations du “chez-soi” : migrations, mobilités, diasporas”