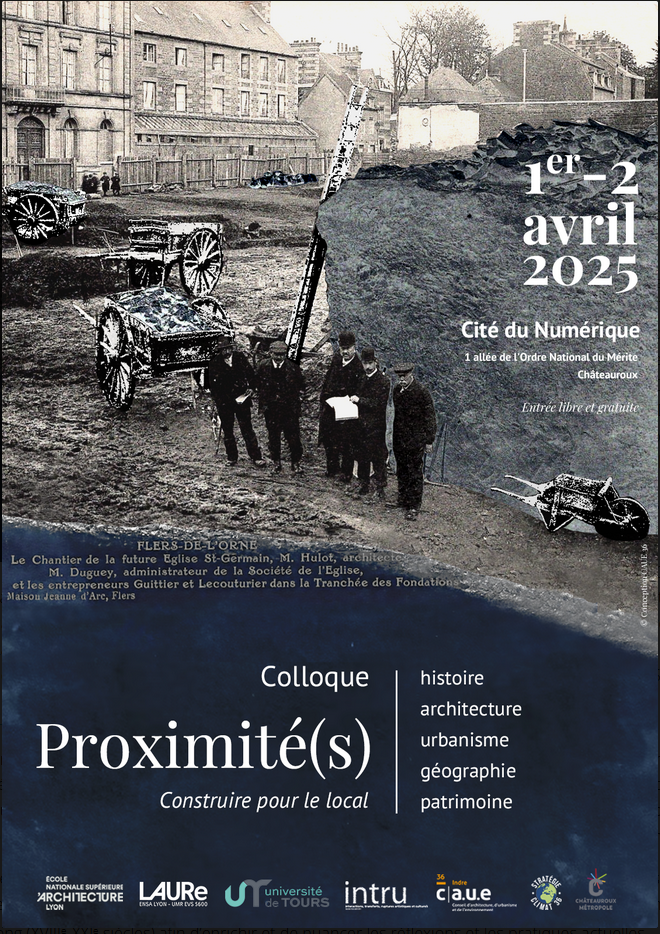

[Colloque] Proximité(s), Construire pour le local

Date : Du 01/04/2025 au 02/04/2025Lieu : La cité du numérique, Châteauroux

Organisation : Olivier Prisset (Université de Tours), Brianna Razafimahefa (CAUE de l’Indre) et Caroline Soppelsa (ENSAL).

Du 1er au 2 avril 2025, le colloque « Proximité(s) : Construire pour le local – The Nearness of Architecture: to build for the local community » fait entrer en résonance travaux de chercheurs et témoignages d’acteurs de l’architecture et de l’aménagement du territoire. Il prend place à la Cité du numérique à Châteauroux (1 allée de l’Ordre National du Mérite, Châteauroux).

Ce colloque est co-organisé par l’École nationale supérieure d’architecture de Lyon (UMR-CNRS 5600 EVS-LAURe), l’université de Tours (InTRu, EA 6301) et le Conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement – CAUE de l’Indre. Il accompagne le volet final d’un cycle d’événements culturels (expositions, conférences, workshops, etc.) organisés dans le département rural de l’Indre, entre l’automne 2023 et l’été 2025. Le cycle d’évènements célèbre le bicentenaire de la naissance d’Alfred Dauvergne (1824-1885), chef d’une famille d’architectes départementaux et municipaux dont les réalisations, élevées entre 1849 et 1920, ont façonné et marquent encore aujourd’hui les paysages du département.

En particulier depuis la crise Covid-19, les circuits courts sont partout à l’honneur à la fois comme leviers dans la lutte contre le réchauffement climatique et comme clef d’une amélioration de leur qualité de vie pour nombre de nos contemporains. Perçue aujourd’hui d’une manière largement positive, la « proximité » est un concept en vogue. Les politiques vantent volontiers le « sens de la proximité » des territoires ruraux (GOUTTEBEL, 2022) ou de ces petites villes et villes moyennes dont l’État se préoccupe activement.

Les chercheurs, quant à eux, veillent à questionner cette tendance, ses formes multiples, ses origines, ses effets, etc. Les modalités et les enjeux de la proximité en matière de conception d’espaces architecturaux et urbains semblent mériter une exploration sur le temps long (XVIIIe-XXIe siècles) afin d’enrichir et de nuancer les réflexions et les pratiques actuelles.

Le sujet des héritages bâtis et des usages du XIXe siècle, fait donc écho au cycle d’événements culturels dans l’Indre célébrant le bicentenaire de la naissance d’Alfred Dauvergne. Les campagnes françaises restent en effet jalonnées des produits de l’inflation constructive ouverte avec la fin du XVIIIe siècle qui visaient l’équipement et la modernisation des territoires et l’implantation de services publics (ANDRIEUX, 2009).

Construire le local aujourd’hui, c’est imaginer une architecture située mais aussi travailler le déjà-là comme une ressource. C’est peut-être aussi reprendre appui sur les centralités villageoises composées dans le courant du XIXe siècle et devenues aujourd’hui moins lisibles. N’y aurait-il pas intérêt à reconsidérer les atouts de ces réalisations ayant réussi à proposer une synthèse entre diversité des traditions constructives locales et unité du cadre national, le tout avec simplicité, efficacité et économie selon les principes du Conseil des bâtiments civils ? Comment ces « architectures de proximité » du passé peuvent-elles à la fois nous donner matière à réflexion et matière à projet ?