Archives: Actualités

-

Terrorism Networks and Trade: Does the Neighbor Hurt ?

Présentation de l’article “Terrorism Networks and Trade: Does the Neighbor Hurt ?” par J. DE SOUSA, D. MIRZA et T. VERDIER.

-

Réunion de l’axe "Ville et études urbaines"

Les membres et doctorants des laboratoires membres de la MSH Val de Loire sont cordialement invités à participer à la prochaine réunion de l’axe “Ville et études urbaines” de la MSH Val de Loire qui se tiendra le 10 février 2014 de 14h00 à 16h00 à la MSH.

L’ordre du jour est le suivant :

- Présentation de la nouvelle version de Crévilles et de ses nouvelles fonctionnalités ;

- Mise en place d’un comité de pilotage scientifique national de Crévilles ;

- Projet de création d’un réseau national “Ville et études urbaines” en vue de la mise en place à terme d’un GIS ou GDR « Etudes urbaines » au sein du CNRS.

- Information sur le projet qui a été partiellement retenue par la MSH Val de Loire (financement de 2000 euros + prise en charge des développements informatiques par l’Atelier numérique) ;

- Projet de réalisation d’un bilan des études urbaines Orléans et à Tours, mise en place d’un document de communication sur cette question ;

- Programmation de la journée d’étude “Etudes urbaines : recompositions et enjeux” ;

Merci de confirmer votre présence auprès de Pascal Garret (pascal.garret@univ-tours.fr) afin qu’il puisse vous envoyer préalablement les documents de préparation de cette réunion.

Les organisateurs : Patrice Melé, Nora Semmoud et Pascal Garret

-

Inauguration du site internet ReNom

Le site internet ReNom permettra aux touristes et aux amateurs de littérature de parcourir les lieux et de se documenter sur les personnages des œuvres de Rabelais et de Ronsard.

L’utilisateur aura à sa disposition les textes en ancien français et en version modernisée issus du site des Bibliothèques Virtuelles Humanistes. Il pourra effectuer des recherches multicritères et naviguer de lieu en lieu. Le téléchargement des textes au format epub permettra à l’utilisateur d’accéder à ces ressources là où il se trouve sans dépendre d’une connexion réseau. En jouant sur la dimension historique et fictive, l’indexation précise des noms de lieux et de personnes développera la mise en place de circuits de randonnées littéraires. L’accès à ce contenu via le site Internet permettra de diversifier l’offre touristique et culturelle en améliorant l’état des connaissances sur ce patrimoine régional renaissant.

À cette occasion, nous proposons, outre la présentation du site ReNom et de ses fonctionnalités, des retours sur les avancées et les perspectives de valorisation de la recherche et du patrimoine littéraire en région Centre :

Le 6 février 2014 de 10h à 12h

Salle Rapin, CESR, ToursOuvert au public. Inscription auprès de marie.olivron@univ-tours.fr.

-

Café géo « Données publiques : jouons cartes sur table ? »

La collecte et à la diffusion des données cartographiques est techniquement sans limite : météorologie, réseaux de transport, risques sanitaires et technologiques, surveillance de l’espace public, données personnelles… Quels sont les enjeux économiques et démocratiques de la cartographie des données détenues par les pouvoirs publics ? La question de la transparence totale de ces données publiques se pose en termes politique et démocratique. Quid de la protection des libertés individuelles ? Quel contrôle et quels usages par les citoyens ?

Avec Dominique Andrieu, géographe-cartographe, ingénieur d’études à la MSH Val de Loire, et Cyrille Giquello, membre du collectif OpenData 37.

Rendez-vous à 20h30 au Centre social du Sanitas à Tours.

-

[Colloque] Penser l’espace en sociologie

La première journée du colloque sera consacrée à la présentation de travaux sélectionnés après appel communications (cf. ci-dessous). Lors de la seconde journée, plusieurs conférenciers invités (Martina Löw, Anne Raulin, Jean Remy notamment) reprendront la question centrale du colloque de façon à répondre notamment aux interrogations suivantes :

- Pourquoi la sociologie a-t-elle longtemps délaissé la question de l’espace ?

- La sociologie urbaine doit-elle être redéfinie comme une sociologie de l’espace ?

- L’espace perd-il de son importance dans la structuration des sociétés humaines ?

- Comment situer la sociologie dans le mouvement contemporain de transformation de la pensée sur l’espace ?

L’inscription est gratuite mais obligatoire et à renvoyer avant le 23 juin 2014.

-

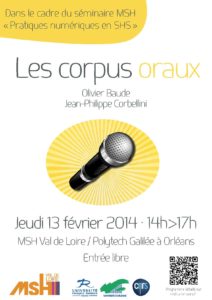

Séminaire MSH : Les corpus oraux

Organisé dans le cadre du séminaire de l’atelier numérique de la MSH “Pratiques numériques en SHS“

Organisé dans le cadre du séminaire de l’atelier numérique de la MSH “Pratiques numériques en SHS“Cette quatrième session du 13 février 2014 (de 14h00 à 17h00) sera consacrée aux corpus oraux.

Au début du XXe siècle, la technologie d’enregistrement de la parole promettait de transformer la linguistique. Un siècle plus tard, les corpus oraux accompagnent le tournant numérique des sciences humaines et sociales et bouleversent les pratiques des chercheurs et leur relation au document sonore. Quelles sont ces pratiques ? Comment modifient-elle un objet scientifique ? Ces questions sont l’occasion de porter un regard croisé sur des exemples issus de l’expérience du programme Corpus de la parole et du projet des Enquêtes sociolinguistiques à Orléans du Laboratoire Ligérien de Linguistique : de la manipulation des données audios numériques à l’analyse outillée des données orales en passant par les problèmes juridiques liés à la diffusion sur le web de corpus linguistiques.

> Présentation du programme Corpus de la parole DGLF-MCC par Olivier Baude (maître de conférences au Laboratoire Ligérien de Linguistique, UMR 7270)

> Exemple de traitement de corpus oraux par Jean-Philippe Corbellini (technicien de l’image et du son à la MSH Val de Loire).

A noter que cette séance est organisée en collaboration avec l’Ecole Doctorale de Tours.

A Tours : rendez-vous à la MSH Val de Loire – 33 rue Ferdinand de Lesseps – Salle 147

A Orléans : session en visioconférence : rendez-vous salle Prony sur le site de Polytech GaliléeCompte-rendu

Les corpus oraux, une approche linguistique

Pour réaliser une analyse linguistique du langage oral (qui permet par exemple de répondre à des questions du type « pourquoi fait-on cette liaison-là et pas une autre ? », etc.), il est nécessaire de constituer un corpus d’enregistrements qui soit archivable et exploitable. Le projet d’« archives de la parole » date du tout début des enregistrements sonores, au début du XXe siècle, avec la campagne menée par Ferdinand Brunot, mais rapidement s’est posée la question de la conservation des supports analogiques.

L’enregistrement de la langue parlée a aussi eu, dans l’histoire du XXe siècle, une fonction didactique : c’est le cas du corpus dit « Eslo 1 », collecté par une équipe anglaise pour servir de base à l’enseignement du français en Grande-Bretagne, qui a rassemblé un ensemble d’enregistrements de la langue « de tous les jours » dans l’Orléanais du début des années 1970. Après récupération du corpus d’origine, l’idée est venue au Laboratoire Ligérien de Linguistique, basé à Orléans, de mener une nouvelle campagne, trente ans après, afin d’exploiter les deux corpus – baptisés « Eslo 1 » et « Eslo 2 » – de manière diachronique et comparative. Les corpus sont mis à disposition aussi bien sous forme de document audio que de retranscriptions, ce qui autorise une recherche de vocables précis.

Une politique de numérisation

Malgré un manque de légitimité de la linguistique de la langue orale, celle-ci connaît un certain engouement ces dernières années. De nombreux corpus sont construits par différentes équipes de recherche françaises, que le ministère de la Culture et de la Communication veut rassembler dans son programme « Corpus de la parole » afin de garantir leur archivage et de permettre leur accessibilité. Ce programme se décline d’une part en un plan de numérisation des supports analogiques, difficiles à conserver, et d’autre part en un plan de valorisation des corpus dont la publication pose par ailleurs de nombreux problèmes juridiques : la propriété matérielle et intellectuelle des documents, le traitement des données personnelles, la responsabilité des hébergeurs.

Pour prendre le cas le plus litigieux, celui des données personnelles, la gestion des droits sera différente selon la manière dont ont été collectés les corpus. Cela nécessite une interrogation en amont sur la manière dont ont été constitués ces derniers : de manière « sauvage » comme cela se faisait au début des années 1970, ou à travers une observation participante, sous la forme d’entretiens formalisés ? L’anonymisation des données constitue un gros chantier, où il s’agit d’éliminer dans les corpus rendus publics tout ce qui peut permettre d’identifier directement ou indirectement la personne enregistrée, ou ce qui peut lui porter préjudice. D’où la nécessité de traitements spécifiques, aussi bien des fichiers sonores que de leur retranscription.

Les corpus sonores : quels traitements ?

Les documents sonores utilisés dans le cadre de ces corpus sont tous sous format numérique, c’est à dire que leur signal initial (analogique) a été converti en langage binaire afin de pouvoir les manipuler plus aisément grâce aux outils informatiques dont nous disposons aujourd’hui.

Cette conversion du signal est rendue possible grâce à deux paramètres fondamentaux, l’échantillonnage, qui est un relevé de valeurs à intervalles réguliers, et la quantification, qui correspond à la valeur du signal relevé de façon plus ou moins arrondie. Les valeurs choisies pour cet encodage vont déterminer en grande partie la qualité du résultat. Cette conversion du signal peut avoir lieu de façon instantanée, en captant la parole avec par exemple un enregistreur numérique (Eslo2), ou a posteriori en transformant un support dit analogique, comme une bande magnétique (Eslo1) vers un format numérique.

Audacity (logiciel libre et gratuit) est un éditeur audio qui permet d’opérer toutes sortes de manipulations sur ce genre de fichiers audio numériques. Cela va de la simple modification du volume à la découpe du fichier en passant par des traitements divers tels que l’égalisation ou la compression. Il permet également de modifier le type de format en sortie (*.wav, *.mp3, etc.) en fonction de l’usage désiré (diffusion sur le net, archivage, etc.)

Certaines opérations spécifiques à la linguistique nécessitent cependant des outils plus adaptés, comme par exemple le logiciel Praat qui permet un traitement plus efficace de l’anonymisation du contenu en respectant les éléments prosodiques (variations des intonations et du rythme de la voix), chose qui se révèle impossible avec Audacity.

-

[Séminaire] Les Remontrances d’Ancien Régime. L’expression pacifiée des oppositions

Séminaire de 9h30 à 18h00 au Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance (CESR).

-

Horizon 2020 : Publication des premiers appels

Madame Máire Geoghegan-Quinn, Commissaire européenne en charge de la recherche, de l’innovation et de la science, a présenté le 11 décembre 2013 les premiers appels à projets lancés dans le cadre d’Horizon 2020. Ces appels, publiés sur le nouveau portail du participant, représentent un budget de 15 milliards d’euros pour la période 2014-2015, dont 7,8 milliards d’euros au seul titre de l’année 2014.

Madame Máire Geoghegan-Quinn, Commissaire européenne en charge de la recherche, de l’innovation et de la science, a présenté le 11 décembre 2013 les premiers appels à projets lancés dans le cadre d’Horizon 2020. Ces appels, publiés sur le nouveau portail du participant, représentent un budget de 15 milliards d’euros pour la période 2014-2015, dont 7,8 milliards d’euros au seul titre de l’année 2014.La majorité des appels à projets pour 2014 sont ouverts dès le 11 décembre 2013, d’autres suivront dans le courant de l’année 2014. La Commission européenne a également mis en ligne les programmes de travail dans lesquels s’inscrivent ces appels, ainsi que les modèles de convention de subvention et les différents guides à destination des futurs déposants.

Retrouvez la documentation officielle et la liste des appels à projets sur le portail du participant.