Ce colloque s’inscrit dans le cadre du projet TRANSILANGUE, financé par le laboratoire POLEN (Université d’Orléans) et porté par Laélia Véron.

« Traduire Annie Ernaux, c’était stimulant mais pas facile. Elle a un style très spécial. Quand on dit qu’elle écrit simplement, ce n’est pas vrai. Ce n’est pas plat ». C’est ainsi que le traducteur Hector Poullet, évoque les difficultés qu’il a rencontrées lorsqu’il a cherché à transposer le style ernausien au créole (déclaration à l’AFP, avril 2023). Avec cette traduction (Plas-la, Caraïbéditions, 2023), menée à l’initiative des éditions Gallimard, Annie Ernaux est ainsi devenue la première personne non-antillaise à être traduite de son vivant en créole. De même, la traductrice espagnole Lydia Vázquez déclare à propos de La Place « C’est un livre, comme tous les livres d’Annie, qui a l’air d’adopter une écriture plate, une écriture blanche, comme on la décrit souvent. Pourtant, c’est une écriture qui est très exacte. Il faut donc essayer d’être aussi précis et juste qu’elle, ce qui n’est pas évident. Ce sont des textes difficiles à traduire » (entretien avec Marion Mergault, Le Petit Journal, publié le 02 février 2024).

Appel à communication

Télécharger l’appel à communication complet

Informations

![[Colloque international] Traduire Annie Ernaux. Perspectives socio-stylistiques](https://www.msh-vdl.fr/wp-content/uploads/2024/12/affiche-je-ernaux-web.jpg)

![[Conférence participative] La langue dans/de Ernaux : comprendre, traduire, (ré)écrire (II)](https://www.msh-vdl.fr/wp-content/uploads/2024/12/Capture-5.png)

![[Conférence] Comment obtenir le prix Nobel ? Rencontre avec la sociologue de la littérature Paola Boué](https://www.msh-vdl.fr/wp-content/uploads/2024/12/Capture-4.png)

![[Séminaire PLCS-L&O] Pratiques Langagières, Construction des savoirs – Littéracies et Oralité](https://www.msh-vdl.fr/wp-content/uploads/2024/01/Capture-9.png)

![[Journée d’étude] le fleuve](https://www.msh-vdl.fr/wp-content/uploads/2024/12/JE_Fleuve_Affiche_MAJ-scaled.jpg)

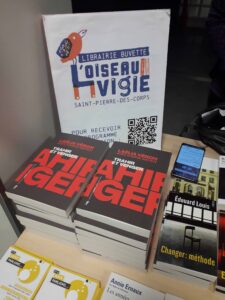

![[Rencontre] Laélia Véron : “Trahir et venger”](https://www.msh-vdl.fr/wp-content/uploads/2024/12/Image-Une-Laelia-Veron.png)

![[Formation] GitLab](https://www.msh-vdl.fr/wp-content/uploads/2024/12/affiche-formation-gitlab.png)

![[Groupe de travail sur le XIXe siècle] Dumas et “Le Comte de Monte-Cristo”](https://www.msh-vdl.fr/wp-content/uploads/2023/01/logo_ICD.png)

![[Journée d’étude] Catégories tout terrain : penser local/penser global](https://www.msh-vdl.fr/wp-content/uploads/2018/12/citeres_7324_lat5.jpg)