- Autrices : Elodie Gallet, Geneviève Guétemme, Sylvie Pomiès-Maréchal

- Éditeur : Éditions-Hermann

- Laboratoire : Remelice

- Date de publication : 2025

Auteur/autrice : valerie.previtali

-

Décentrement(s) Théories et pratiques d un concept nomade

Le « décentrement » est un outil central de notre modernité, servant à interroger les limites des disciplines, des savoirs et des discours. Comment se manifeste le décentrement ? Que fait gagner la perte du centre ? Quelles traces concrètes ou symboliques restent après la relégation d’un centre ? Nous faisons l’hypothèse que le décentrement, pris indifféremment dans des formes matérielles, mais aussi mémo-rielles et monumentales, permet de penser le transculturalisme et l’interdisciplinarité. -

Les sociétés animales – Un regard sociologique

- Auteur : Florent Kohler

- Éditeur : Armand Colin

- Laboratoire : ICD

- Date de publication : 2025

Et si les « sociétés animales » étaient des sociétés comme les autres ? La société comme système organisé et pérenne, et les faits sociaux qu’elle recouvre, transcende la barrière des espèces. La profondeur temporelle, l’historicité de sociétés ancrées dans un espace donné, et des concepts tels que ceux de parenté et d’alliance, empruntés à l’anthropologie, de pression normative et de ligne de conduite, empruntés à la sociologie, sont autant d’instruments permettant de réduire l’incommensurabilité supposée entre les mondes humains et non humains. Fondé sur des exemples humains et non-humains, ce livre systématise et expose clairement les enjeux d’une approche nouvelle : celle d’une sociologie animale.

Florent Kohler est maître de conférences à l’université de Tours anthropologue. -

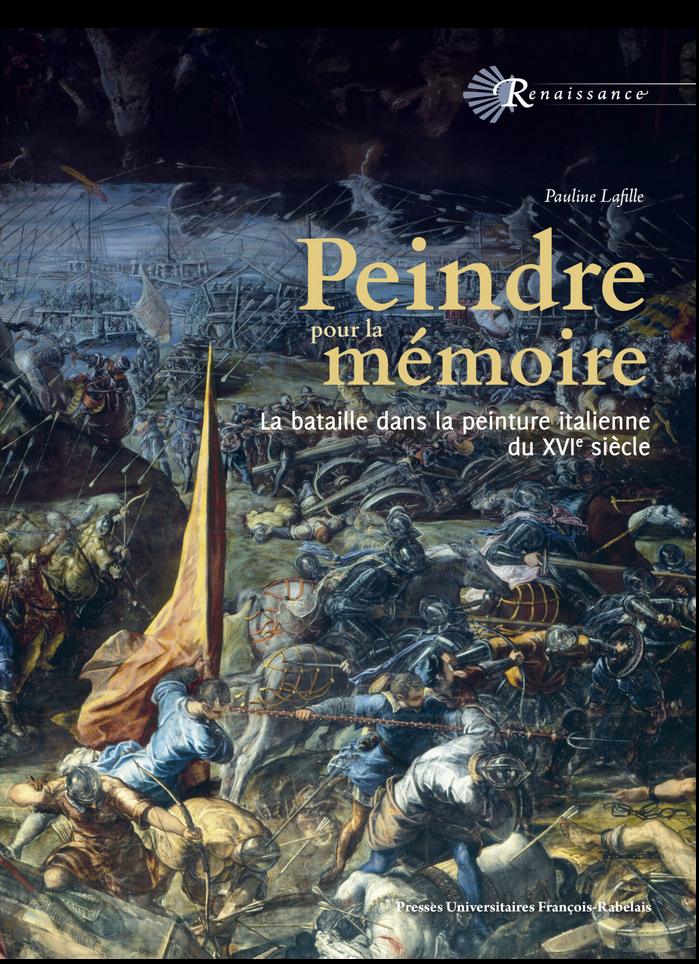

Peindre pour la mémoire

- Autrice : Pauline Lafille

- Éditeur : PufR

- Laboratoire : CESR

- Date de publication : 2024

Dans une péninsule bouleversée par les guerres d’Italie, la bataille devient au cours du XVIe siècle un motif croissant de l’iconographie politique alors que l’humanisme, reprenant l’art de la guerre antique, contribue à l’émergence des armées et des États modernes. Les palais de gouvernement, à Rome, Florence ou Venise, comme les résidences de pouvoir d’Italie centrale se couvrent de scènes d’histoire et de cycles peints déclinant les hauts faits passés et présents des propriétaires. Adoptant une approche pluridisciplinaire, cet ouvrage définit des typologies dans ce corpus monumental, qui cristallise enjeux politiques et artistiques, autour d’œuvres conçues comme des lieux pour la mémoire.

-

À l’ombre du laurier

- Auteur : Philippe Canguilhem

- Éditeur : Brepols

- Laboratoire : CESR

- Date de publication : 2024

Fruit de plus de quinze années de recherches dans les bibliothèques et archives de Florence, ce livre souhaite mettre en évidence le rôle de la musique dans le dispositif culturel mis en place par les premiers ducs de Florence, Alessandro et Cosimo 1, depuis la chute de la dernière République jusqu’ à l obtention par Cosimo du titre de grand-duc de Toscane par le pape Pie V. Ces quatre décennies, marquées par des bouleversements politiques, sociaux et culturels ont été scrutées avec la plus grande attention dans les domaines de l histoire de l art, de l histoire politique, économique ou littéraire, mais la place de la musique dans cette société en mouvement n avait jamais été évaluée en profondeur.

-

Three French Cleopatras

- Auteurs : Richard Hillman

- Éditeur : PufR

- Laboratoire : CESR

- Date de publication : 2024

These three dramatisations of the story of Antony and Cleopatra constitute a significant sub-genre within sixteenth-century French “humanist” tragedy. Jodelle’s Cleopatra Captive (1553), recognised as the first neo-classical tragedy in French, served as a reference point for subsequent versions by Garnier (1578) and Montreux (c. 1592). Each inflects the dynamic of love and power derived from the classical sources (principally Plutarch) with varying emphases and interpretative possibilities.

-

Faire avec les déchets

- Autrices : Delphine Corteel

- Éditeur : Édition du croquant

- Laboratoire : Citères

- Date de publication : 2024

Ce livre explore les formes de travail et de vie qui s’expérimentent dans des lieux de travail situés à la périphérie du mode de production capitaliste. Il s’appuie sur une longue immersion dans une association de la banlieue parisienne spécialisée dans la récupération de vieux objets. Les organisations de ce type se sont développées depuis le milieu des années 2000, sous l’impulsion des politiques publiques de transition écologique qui leur ont délégué la mission de réduire les déchets. Dans un contexte de production et de consommation de masse, la tâche est titanesque.

Qui sont celles qui acceptent cette mission ? Quel type d’emploi occupent-elles ? Dans quelles conditions travaillent-elles ? Comment font-elles pour requalifier les rebuts ? Plus largement, quelles formes de vie développent-elles ? L’analyse porte à la fois sur les enjeux écologiques et les rapports sociaux et permet d’éclairer des manières de travailler et de vivre, en prise avec la crise écologique.

Delphine Corteel est professeure de sociologie à l’université de Tours, chercheuse au laboratoire CITERES et affiliée au CEET.

-

Traduire : enjeux identitaires et altérité à l’épreuve de la mondialisation

- Autrices : Sarah PORCHERON et Anna KRYKUN

- Éditeur : Cahiers d’Histoire Culturelle

- Laboratoire : ICD

- Date de publication : 2024

Dans le sillage des travaux du groupe de recherches «Traduction dans l’Histoire» (TraHis) à l’Université de Tours, ce numéro des Cahiers d’histoire culturelle s’intéresse à l’évolution des pratiques de la traduction, comprise en tant qu’appropriation et transmission de la culture de l’Autre, face aux défis de la mondialisation, des flux informationnels et de l’éloignement des centres de prise de décision en matière de politique éditoriale. Dans le contexte d’un monde globalisé marqué par l’interculturalité, l’intensification des échanges économiques, l’accélération d’opérations de publication et l’essor du numérique, comment la traduction se confronte-t-elle à ces transformations majeures? Le présent volume entend apporter quelques éléments de réponse en se concentrant sur trois aspects clés: le rapport entre la traduction et l’économie de la traduction; l’individualisation des usages de la langue et l’altération de la norme linguistique dans les textes traduits; l’accélération des rythmes éditoriaux et les nouvelles temporalités de la traduction.

L’ouvrage explore d’abord la manière dont les petits pays et les économies en voie de développement tentent de rester concurrentiels sur le marché mondial de la traduction et de résister à une relégation au rang de langues et cultures MoDIMEs. On démontre ensuite comment la légitimation des variantes nationales d’une langue, de même que la généralisation de l’écriture oralisée, représentative d’usages sociolectaux ou idiolectaux, peuvent contribuer à un dialogue transculturel. La réflexion se conclut en examinant l’incidence de la survalorisation du neuf, de l’actuel et du retentissant, caractéristique du paysage médiatique mondialisé, sur la diversité des livres traduits et sur l’exigence de qualité de traduction. -

Les origines de la sémantique de Franz Bopp à Michel Bréal

- Auteurs : Gabriel Bergonioux

- Éditeur : Édition Lambert-Lucas

- Laboratoire : LLL

- Date de publication : 2024

En 1897, l’Essai de sémantique de Michel Bréal rendait à l’école française de linguistique une question du sens longtemps abandonnée aux lexicographes. Quatre-vingts ans plus tôt, en 1816, Franz Bopp avait fondé la philologie moderne en rupture avec la perspective philosophique des Lumières. Et dix ans plus tard, en 1906, Meillet publierait Comment les mots changent de sens,

attaquant la question sous l’angle de la sociologie. Bopp avait fondé la grammaire comparée des langues indo-européennes sur l’analyse des morphèmes flexionnels et dérivationnels des noms et des verbes ; Grimm avait remis en question la ligne de partage entre phonétique et morphologie au bénéfice de la première, annonçant l’arrivée de la phonétique expérimentale ; Pott s’était interrogé sur les racines et les étymologies

des langues d’Europe, ce qui mènera à la « paléon- tologie linguistique » de Pictet puis à la « mythologie comparée » de Müller. Autant de jalons qui permettent de mesurer à quel point Michel Bréal s’est écarté des interprétations ethniques et raciales – indo-germanistes, aryanistes – des rapports entre la pensée, le monde et la langue. Son Essai de sémantique ne saurait se comprendre sans rappeler que l’auteur était, comme Alfred Dreyfus,

un Alsacien d’origine israélite, comme on disait à l’époque. -

L’économie de marché conte le capitalisme

- Auteurs : Eric Pommier

- Éditeur : Presse Universitaire de France

- Laboratoire : ICD

- Date de publication : 2024

Ce dossier consacré à la politique de l’écologie profonde d’Arne Næss, que j’ai eu le plaisir de coordonner au sein du dernier numéro de la revue Cités, a pour ambition de redonner à cette pensée son juste visage en dehors de la caricature qui en a été faite lors de la première réception de son œuvre. Il s’agit ainsi de montrer le caractère essentiel du rôle de la discussion et de la médiation délibérative au sein de l’approche politique de Næss (Pommier) mais également d’interroger son rapport à la violence (Valera) y compris chez ses épigones. Si Næss s’oppose à la violence directe, il n’en conserve pas moins l’objectif de trouver remède à la violence structurelle. Le développement d’une écosophie n’exclut donc pas de mettre l’accent sur l’efficacité de l’action, raison pour laquelle il est tout à fait pertinent de nouer un dialogue avec la tradition pragmatiste (Beau). Enfin, la controverse avec l’écoféminisme, et le débat sur le type d’universel qu’une pensée politique doit viser, fait partie intégrante de la réception de sa philosophie au point même d’ailleurs d’en être constituante (Audier).

-

Histoire d’Orléans

- Auteurs : Gaël Rideau, Pierre Allorant

- Éditeurs : Presses universitaires de Rennes et Presses universitaires François-Rabelais

- Laboratoire : Polen

- Date de publication : 2024

Si Orléans, de Jeanne d’Arc à juin 1940, tient une place symbolique centrale, son image de ville tranquille et consensuelle est à revisiter. Grâce aux récents apports des fouilles archéologiques, des recherches universitaires, et des écrits privés d’Orléanais, redécouvrez le passé de la cité johannique. S’intéressant autant à l’histoire « par en bas » des gens ordinaires qu’aux grands événements qui ont marqué la ville, cet ouvrage permet de voir Orléans autrement. Depuis l’Antiquité, elle joue effectivement un rôle singulier dans l’histoire de France : site stratégique proche de Paris, au sommet de la courbure de la Loire, cité des pouvoirs épiscopaux, judiciaires, politiques et universitaires, ville d’échanges de productions intellectuelles, littéraires et artistiques. Divisée lors des guerres de religion comme durant la Révolution française, la ville ne se résume pas à ses élites cultivées et fortunées, elle est aussi un espace urbain populaire. Grâce à une approche originale et enrichie d’une iconographie inédite qui valorise les collections des archives, cette nouvelle histoire d’Orléans offre une perspective large et nuancée sur une cité majeure du Centre-Val de Loire.

A noter la contribution de l’Atelier numérique de la MSH Val de Loire à la réalisation des illustrations cartographiques de l’ouvrage.